Da oltre quattro secoli l’Acquedotto Vasariano caratterizza il paesaggio alla periferia della città, con le sue arcate monumentali che ricordano quelle degli acquedotti romani.

L’Acquedotto rappresenta la parte “in superficie” di un percorso che complessivamente consisteva in due parti sotterranee e una parte esterna. Le acque venivano canalizzate nei pressi di Cognaia per poi attraversare l’odierna Via delle Conserve e Villa Redi, fino ai piedi della collina di San Fabiano. Lì iniziava la fase all’aperto, lungo l’acquedotto, fino ai piedi della collina di San Donato. A quel punto l’itinerario tornava sottoterra attraverso la galleria che terminava nella parte inferiore di Piazza Grande, dove venne realizzata la fontana monumentale.

Oggi questo percorso può essere ammirato nel quadro di Giovan Battista Girelli, esposto nel Museo della Fraternita dei Laici, nella “Sala dell’acquedotto”, dove sono presenti anche studi, documenti e un video che riguardano l’Acquedotto Vasariano.

Per scoprire la storia dell’Acquedotto Vasariano, percorreremo a ritroso il percorso dell’acqua… a piccoli passi!

Il percorso

Il percorso proposto segue la via dell’acqua a ritroso, iniziando da Piazza Grande, nei pressi della Fontana, che sostituisce l’originale fontana progettata dal Mechini per celebrare l’opera idraulica.

Da qui il percorso attraversa Piazza Grande, e dalle Logge seguendo la scalinata di Vicolo dell’Arco raggiunge la Piazza del Praticino e poi tramite l’altra scalinata di vicolo del Cancello arriva in via dei Palagi, nei pressi della Casina del Prato.

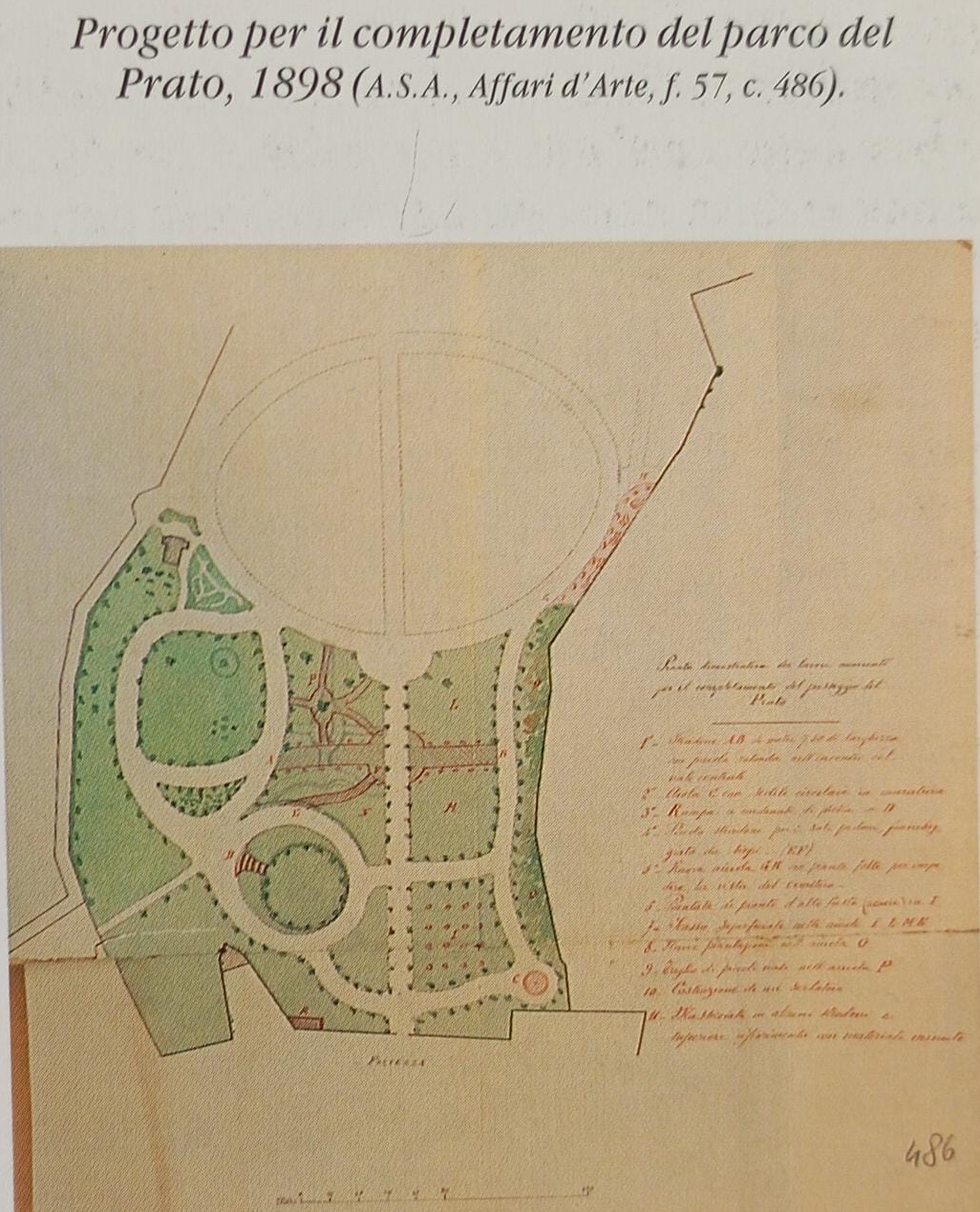

Qui costeggiamo la strada per ammirare le Sequoie che sono state piantate ai piedi della Fortezza Medicea, nei pressi del bastione della Spina. Queste specie esotiche vennero piantate a fine 800 - inizi 900 nell’ambito dei progetti di sistemazione dell’area verde intorno al Prato, da parte del Comune di Arezzo che aveva ottenuto l’area nel 1893, tramite testamento del conte Enrico Fossombroni, che aveva l’abitazione proprio nella “Casina” sopra il bastione della Spina. Avvicinandosi dalla Spina verso il monumento del Petrarca possiamo vedere l’esemplare di Sequoia più grande, di ben 130 cm di diametro1!

Dopo aver visitato le Sequoie e il Monumento del Petrarca, ci dirigiamo all’ingresso della Fortezza, e la costeggiamo a sinistra, in una via che ci porta in discesa, svoltando prima a destra e poi a sinistra, per costeggiare il cimitero fino ad arrivare finalmente ai piedi dell’Acquedotto.

Da qui dobbiamo seguire la strada asfaltata, che costeggiando l’Acquedotto sale verso San Fabiano. Possiamo fare presso Via dei Cappuccini una deviazione per vedere la Torre di Gnicche. La Torre aveva forse una finalità daziaria, essendo la zona nell’asse dell’importante via medievale di Pietramala, che collegava la Valtiberina ad Arezzo. Secondo la tradizione era stata uno dei rifugi del noto brigante aretino, sfuggito nel 1870 alla cattura di due carabinieri che lo avevano riconosciuto nella vicina Villa La Godiola.

Si rientra per la via principale e si sale fino a prendere la deviazione a destra che sale verso la Chiesa di San Fabiano, e oltre verso il Poggio Mendico.

Oltrepassata la Chiesa, si sale verso Poggio Mendico, seguendo una strada bianca, stando attenti agli incroci, fino ad arrivare ai piedi del Poggio.

Qui si prende tra ulivi per pochi metri una strada a destra che costeggia una villa, da cui si inizia la discesa verso la via delle Conserve. In questo tratto in discesa la strada bianca è un pò sconnessa.

Si costeggia un laghetto fino ad arrivare finalmente alla strada asfaltata di Via delle Conserve, che prendiamo a destra per tornare verso via Francesco Redi.

Il nome della Via fa riferimento alle Conserve dell’Acquedotto Vasariano2, ovvero i depositi con copertura a botte che fungevano da punti di raccolta e purificazione per le acque convogliate dalla falda di Cognaia. Ne troveremo due, la Conserva Piccola e un vicino smiraglio (pozzo di areazione), che si osserva negli pressi del campo da calcio di Molinelli, dove corre il torrente Castro. Poco più avanti troviamo sulla sinistra della strada la Conserva Grande, individuabile grazie alla croce di legno posta sul retro dell’entrata, lungo la via. Entrambe le conserve hanno ancora gli originali ingressi in pietra, sui quali si trovavano gli stemmi ormai illeggibili della Fraternita dei Laici.

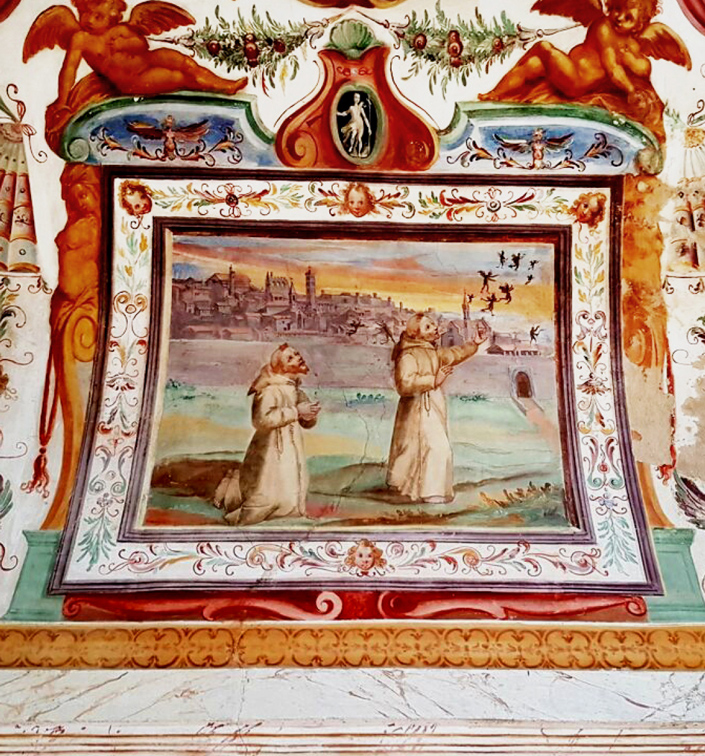

Una volta giunti all’incrocio con Via Redi, prendiamo a destra, verso Villa Severi, e deviamo prima per Visitare la Villa Redi, da dove passava la via dell’acqua. Tale Villa, costruita da Jacopo Fossombroni tra il Cinquecento e il Seicento, e successivamente appartenuta alla famiglia Redi, è dal 1941 sede di un monastero carmelitano di monache di clausura3. La Cappella, aperta la domenica mattina per la funzione, ospita una Cacciata dei Diavolida Arezzo, dipinta nel 1602 da Teofilo Torri.

Terminata la visita di Villa Redi, possiamo concludere riprendendo l’omonima via, percorrendola fino a visitare i resti della Fonte Veneziana4. Qui terminava l’acquedotto medievale provenendo dalle pendici dell’Alpe di Poti.

L’intero percorso è lungo 7.5 km, per un dislivello complessivo in salita di 130 m.

L’intero percorso è lungo 7.5 km, per un dislivello complessivo in salita di 130 m.

Dall’antica via dell’acqua all’acquedotto del Vasari

Nel I secolo d.C., la città romana di Arretium era servita da un acquedotto che incanalava l’acqua dall’Alpe di Poti, in località Fonte Mura. La conduttura svolse a lungo il suo compito, ma alla fine del XIII sec. era in semiabbandono.

A metà del Trecento, secondo la testimonianza del Vasari, venne progettato un nuovo tracciato che terminava alla Fonte Veneziana, dove ancora si vedono i pochi resti del manufatto.

Agli inizi del XVI secolo l’acquedotto trecentesco, che intercettava la falda acquifera nella zona di Cognaia, era ridotto in pessimo stato. Nel 1527 la Fonte Veneziana smise di funzionare e tra i colpevoli del disservizio Vasari indicò alcuni cittadini che deviavano l’acqua per uso privato.

La Fraternita dei Laici si prese in carico l’impegno di realizzare una nuova conduttura e chiesero permesso al granduca Cosimo I dei Medici, e quindi affidarono il progetto a Vasari, a cui si devono i primi studi di fattibilità.

L’artista si dedicò alla ricerca degli antichi “doccioni” di Cognaia. Nel contempo esaminò il modo per deviare l’ultimo tratto del vecchio acquedotto e livellare il terreno per portare le acque fino alle mura cittadine. Da lì bisognava infine giungere in Piazza Grande attraverso un tunnel sotterraneo.

Nel 1574 Vasari morì, e ne seguì un periodo di stallo finché, nel 1590, i rettori della Fraternita dei Laici incaricarono l’architetto Raffaele Pagni di riprendere in mano il progetto. L’autorizzazione a costruire il nuovo acquedotto arrivò il 16 maggio 1593. I lavori andarono avanti anni e furono conclusi nel 1603 dall’architetto Gherardo Mechini, che progettò anche la fontana in piazza grande dove termina il percorso dell’acqua.

Il progetto finale consisteva in due parti sotterranee e una parte esterna. Grazie a una galleria filtrante di presa, le acque venivano canalizzate per raggiungere l’area bassa del colle di San Fabiano. Lì iniziava la fase all’aperto, fatta di 52 arcate monumentali utili a sostenere la condotta pensile fino ai piedi della collina di San Donato. A quel punto l’itinerario tornava sottoterra attraverso la galleria che terminava nella parte inferiore di Piazza Grande, dove lo stesso Mechini progettò una fontana monumentale.

Informazioni utili

Mappe consigliata: Sentiero 50 (CAI)

Presenza di fonti: si

Footnotes

https://biodiversitarezzo.com/prodotti/mappatura-alberature/↩︎

https://www.arezzonotizie.it/social/acquedotto-vasariano-arezzo.html↩︎

https://www.arezzonotizie.it/blog/arezzo-da-amare/villa-orti-redi-arezzo.html↩︎

https://www.arezzonotizie.it/blog/arezzo-da-amare/fonte-veneziana-votiva-etrusca.html↩︎